食中毒を防ぎましょう

2025年07月10日

夏が近づくと、私たちの体だけでなく、食品にも「注意」が必要になります。その代表例が食中毒です。食中毒は、細菌やウイルス、寄生虫、化学物質などが原因で、腹痛や下痢、嘔吐、発熱といった症状を引き起こす病気です。重症になると入院が必要になったり、高齢者や乳幼児では命に関わったりすることもあります。

長野中央病院医局

食中毒の主な原因

食中毒の原因にはいくつかのタイプがありますが、最も多いのは細菌性のものです。梅雨から夏にかけては気温や湿度が高く、細菌が増殖しやすくなります。よく知られている細菌には以下のようなものがあります。

●カンピロバクター:鶏肉に多く、少量でも感染するため要注意。

●サルモネラ: 生卵や肉、ペットのフンから感染することも。

●腸管出血性大腸菌(O157など):重症化しやすく、特に小児や高齢者は注意。

●黄色ブドウ球菌:おにぎりやお弁当での増殖例が多い。

また、冬には細菌ではなくノロウイルスによる食中毒が多く発生します。これは感染力が非常に強く、手指や調理器具などから広がります。

予防のポイント

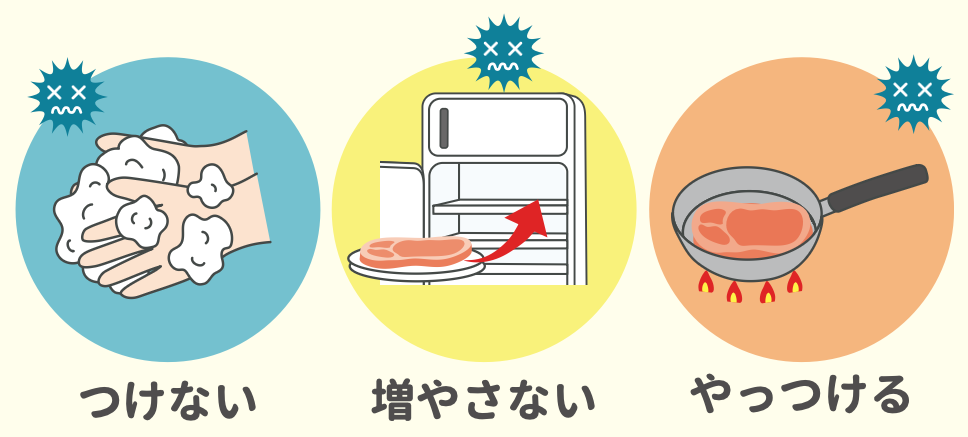

食中毒の予防には、次の3つのキーワードが大切です。

●つけない(清潔)→手洗い、調理器具の洗浄、食品ごとの包丁・まな板の使い分け。

●増やさない(低温保存)→食材や作り置きは冷蔵庫へ。長時間の常温放置はNG。

●やっつける(加熱)→肉や魚は中心部まで75℃以上で1分以上の加熱を。

万が一、症状が出たら…

急な下痢や嘔吐、発熱がある場合は、水分補給を最優先してください。ほとんどの場合は1日~数日の経過で改善し、内服薬も不要であることが多いです。症状が激しいときや血便が出る場合は、自己判断で市販薬を使わず、受診をしましょう。重症な場合には絶食での点滴治療が必要となることもあります。